La Migración de la Vacas y el Incendio del Gran Chaco

El boom sojero en Argentina impulsó la expansión agropecuaria hacia el norte, especialmente en el Gran Chaco, donde la ganadería en muchos casos desplazó a los bosques nativos.

Este cambio de uso del suelo, sumado al cambio climático, generó condiciones ideales para incendios más frecuentes e intensos.

La pérdida de biodiversidad, el deterioro del suelo y el aumento de riesgos ambientales evidencian la insostenibilidad del modelo actual.

La realidad plantea la necesidad urgente de ordenamientos territoriales efectivos, políticas públicas activas y estrategias productivas sustentables como el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) o la ganadería regenerativa, siempre bajo control estricto, para lograr un equilibrio entre producción y conservación.

* Franco Rafael Del Rosso

El gran salto en la comercialización y exportación de soja en Argentina ocurrió principalmente entre 2003 y 2007, un periodo de estabilidad climática en un contexto internacional inmejorable, precios elevados y un país productor con políticas internas favorables que anticipo a los demás en la región y a muchos otros en el mundo; después Brasil, Estados Unidos, China, Ucrania, India entre otros, se hicieron grandes productores de soja y la balanza de granos volvió a su equilibrio.

Pero en ese tiempo de bonaza extrema los productores y principalmente las grandes empresas que manejan estos commoditys hicieron mucha plata, había plata para comparar más campo para hacer más soja, pero la realidad territorial era diferente a la disponibilidad del dinero, la zona centro de la Argentina donde la capacidad del suelo era óptima para la agricultura ya estaba ocupada casi en su totalidad y los precios por hectárea eran muy altos, entonces los ojos se posaron en el norte argentino, una zona con enorme potencial pero siempre postergada por políticas centralizadas (civilización y barbarie) hay que recordar que en algún momento de la historia se prefirió que las provincias limítrofes del norte no se desarrollen y queden agrestes, que no tengan mucha red vial o infraestructura, todo basado en la hipótesis que ante un posible conflicto bélico con países vecinos, estos ambientes agrestes servirían de barrera natural al supuesto enemigo, no por nada se los llaman impenetrables a los bosques del gran chaco.

Terminados los conflictos limítrofes ya en la década del ´40, los efectos de estas políticas continuaron por años, la destrucción del ferrocarril en los ´90 tampoco ayudo, encareciendo el trasporte hacia los mercados y puertos que operaban en la zona centro. Para tener una referencia clara del atraso del que hablamos, solo después del 2003 y con un proceso que se llamó reparación histórica y que venía de alguna forma a subsanar las injusticias cometidas con las provincias periféricas las que alguien en algún momento definió también como “inviables”, fue recién entonces que una provincia como Formosa pudo completar a grandes rasgos su red vial, mejorar su suministro eléctrico y el alcance de las comunicaciones, elementos claves para definir una inversión agropecuaria ya que nadie va producir en un lugar sin energía, sin comunicación y desde donde no puede sacar su producción de forma rápida y segura, podemos decir en contexto que el boom sojero y la reparación histórica pusieron las bases para una mayor expansión de la frontera agropecuaria y los cambios de uso del suelo en esta zona.

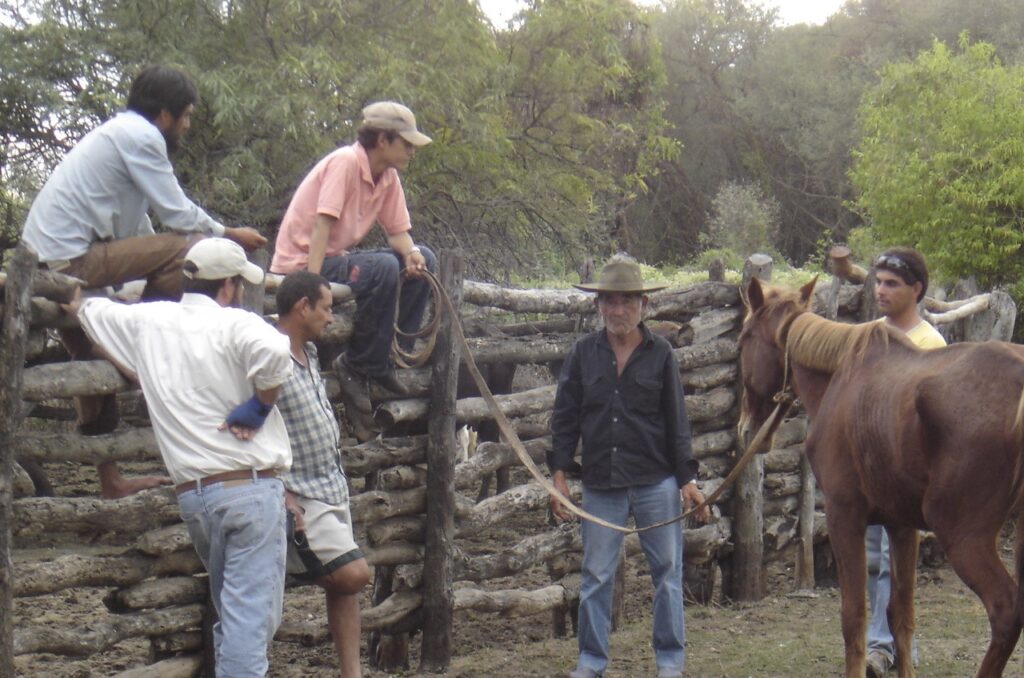

Este fenómeno también produjo un cambio cultural interesante, gran parte de los ganaderos de la zona centro que ocupaban campos con capacidad agrícola dejaron, por obvia conveniencia, su lugar a la soja y entonces muchos productores de vacas se mudaron al norte, sobre todo a la región que se conoce como chaco central (hay un chaco boreal y un chaco austral) ocupada casi en su totalidad por la provincia de Formosa. Los ganaderos no solo mudaron las vacas también trajeron sus métodos de producción, complicado el tema, es que de la pampa húmeda a los bosques chaqueños hay mucho trecho y mucha diferencia en la dinámica y estructura de los ecosistemas.

Las pampas naturales con suelos fértiles profundos no tienen nada que ver con los suelos heterogéneos del norte, con menos capacidad agrícola, perfiles fértiles menos profundos, suelos limosos herencia de la llanuras aluvionales, arcillas, sal, suelos pesados, muchas veces solo protegidos por los bosques nativos que los mantenían a salvo de la erosión y la degradación.

Ahora, ¡¿¿¿qué es lo primero que sacaron??? claro !!! al bosque. Si, desmontaron mucho del bosque que aportaba sustrato orgánico, retenía la humedad, consolidaba el suelo y algo que por ahí pasaba desapercibido, el bosque no dejaba pasar el fuego, en realidad el sotobosque un estrato inferior era la barrera casi infranqueable del fuego. Pero tranquilos que el suelo no quedo desnudo a merced de los elementos, se introdujeron pasturas megatérmicas genéticamente modificadas, los pastos nativos tienen un anclaje muy débil al suelo, el pastoreo y pisoteo constante del ganado los hace desaparecer, además generan poca biomasa a comparación con sus parientes africanos que generan muchísimo volumen con anclajes muy resistentes.

Hoy hay pastos híbridos que crecen en la sombra o la rayo del sol, sin mucha agua o con inundaciones, en arena, limo o arcilla, se han mejorado tanto las pasturas que casi no hay límites y eso es muy bueno para la producción. Ahora bien, hay mucho pasto y cada vez hay más y más, el pasto es además de comida para los herbívoros combustible para el fuego, entonces hay cada vez más combustible y hay menos montes que frenen los incendios, no hay que ser matemático para darse cuenta que el fuego se volvió un problema y va ser cada vez peor a medida que crezca la superficie de pastizales, es que al cambio de uso del suelo se le suma el cambio climático y juntos forman una sinergia única para la tormenta perfecta.

El fuego no es malo, existió siempre, es parte de la naturaleza, un gran modelador del paisaje, el tema es que con la modificación del ambiente y el cambio climático, se modificó la frecuencia en que se daban los incendios en zonas rurales y ecosistemas naturales, hoy son cada vez más frecuentes, la extensión también cambio, al haber menos montes y más pastizales se queman extensiones mas grandes y también se modificó la intensidad y la duración de los mismos, como los nuevos pastos son más voluminosos y generan más biomasa esta al arder levanta más temperatura y por más tiempo, o sea que todo cambio. Pongámonos de acuerdo en algo, la expresión “siempre se usó fuego para manejar la pastura” ya no tiene vigencia porque no se trata del mismo ambiente ni del mismo fuego de hace 30 años.

El cambio climático lo complica todo, como dijimos en otro artículo eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y menos predecibles hicieron que el estrés hídrico sea una constante en la región (pulsos de inundaciones vs. sequias), es que a veces llueve, llueve y llueve entonces el pasto crece, crece y crece generando enormes volúmenes de biomasa, después deja de llover no llueve por meses el pasto se seca y hay mucho combustible disponible, le sumamos poca humedad, largos periodos con picos de calor extremos, más un poco de viento y están dadas las condiciones ideales para que cualquier fuego se descontrole.

El fuego eventualmente se apaga y el impacto sobre el ambiente es importante y no tanto para los grandes animales ya que la mayoría presienten el peligro y escapan, aunque muchas crías y pichones mueren, más las especies que tienen madrigueras o nidos en el suelo, a otras el calor y el humo las desorientan y se pierden, pero más que al ambiente en general afecta en particular la naturaleza del suelo, destruye la materia orgánica se pierden la mayoría de los microorganismos que intervienen en el ciclaje de nutrientes, o sea que modifica seriamente el ciclo de la materia y energía. El fuego recurrente impacta gravemente en la productividad del suelo, eso afecta al ambiente pero también a la producción, incluyendo las vacas. Los incendios también provocan otras grandes pérdidas económicas, se queman alambrados, infraestructura rural, postes de tendido eléctrico, el fuego y el humo son causales de accidentes de tránsito en las rutas, el humo y cenizas que llegan a las ciudades afecta la salud pública y los consecuentes incendios de interface pueden poner en riego a zonas pobladas.

Hay que sumar a la disminución de la productividad del suelo, la perdida de las pasturas por incendios, otro impacto negativo para la producción que pasa casi inadvertido. Los bosques nativos tienen infinidad de forrajes alternativos para la ganadería, algarrobo, mistol, chañar (para decir algunos), siempre fueron la reserva energética de emergencia y en muchas crisis hídricas, cuando el pasto escasea, la ganadería tradicional se refugió y subsistió en base a ello, con la perdida de los bosques nativos también se pierde esta disponibilidad de alimento.

Pero a los ganaderos que traen internalizados los modelos pampeanos no les gusta dejar mucho monte en pie, dicen que porque las vacas se pierden, lo cuatreros se esconden, etc. etc., no dudo que esto sea verdad, pero flaco favor le hacen a la productividad de sus campos eliminado del todo al bosque nativo, es que el modelo de praderas artificiales no es sostenible, no es sostenible como se lo quiere aplicar y acá surge algo importante, la ganadería bajo monte no es nada fácil y no es para cualquiera, el bosque nativo es hostil y agresivo, todo tiene espinas, todo corta y está lleno de bichos, su capacidad de carga con respecto a la hacienda es muy baja sumado a que el ganado dentro del monte también hace daño, sobre todo a los renovales que se comen y pisotean, por lo que hay que reconocer que son necesarias superficies libres con pastura para garantizar una buena producción, pero bueno busquemos un equilibrio, aquí entramos en otro tema….la sostenibilidad.

La existencia de dios, el origen del universo, el sentido de la vida, Maradona o Pelé, son grandes preguntas de la humanidad difíciles de responder, pero la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios no debería, en líneas generales, ser taaan complicada, primero hay que partir de la premisa de un ordenamiento territorial que genere un arreglo espacial donde se defina: que, donde, cuando y como se puede producir, que las respuestas a estas preguntas garanticen la conservación de los ambientes naturales, los ordenamientos deben ser dinámicos como los ecosistemas y hay que abandonar la estrategia de la prohibición taxativa como herramienta de conservación y remplazarla por una de manejo sustentable, las estrategias de producción deben respetar la dinámica de los ecosistemas donde se desarrollan, no es lo mismo producir en la pampa, en la llanura chaqueña, en el espinal o en la estepa patagónica. La producción sin duda va continuar y va aumentar, debería hacerlo en base a ciencia y tecnología que aumenten la eficiencia por hectárea y no solo en base a la primitiva idea de aumentar las superficies en producción.

Acá un paréntesis para destacar algo, la excesiva tecnificación del agro ha generado otra migración, la tecnología remplazo a muchas personas que trabajaban en la producción y esa gente desplazada del campo fue a los pueblos y a las ciudades engrosando en muchos casos los cinturones de pobreza, un impacto negativo que no se tiene muy en cuenta, si bien los indicadores de la producción son en cantidad de hectáreas, toneladas, quintales o quilogramos una producción sin productores compromete la sostenibilidad de cualquier sistema socioeconómico.

Pero si no es tan difícil pensar la sostenibilidad porque es tan complicado lograrla, es que las condiciones están dadas, el talón de Aquiles de todo esto es el elevado incumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de las actividades agropecuarias, muy pocos respetan las leyes, las sanciones ante la desobediencia de las mismas son generalmente menores y no pasan de infracciones en la mayoría de los casos, mientras esto no cambie, mientras la justicia no avance sobre el delito ambiental, mientras no se fortalezcan los organismos de control y vigilancia, mientras que la cuestión ambiental no deje de ser discurso para convertirse en acción, no va haber grandes cambios.

Producir y conservar no son conceptos antagónicos de hecho son complementarios, la producción es el motor de una economía sana, sobre todo de las economías regionales y sin una economía en desarrollo caemos en las ya conocidas crisis económicas que generan tanta pobreza, pobreza que tanto mal le hacen a la conservación de ambiente, es que si las personas no pueden satisfacer sus necesidad en base a lo que producen y ganan, a lo primero que echan mano es a los recursos naturales disponibles, para ejemplificar esto podemos decir que el productor que no está ocupado en las tareas agropecuarias seguro está haciendo leña, postes, cortando rollos, cazando o cualquier otra actividad extractiva de la naturaleza y por experiencia sin ningún principio de sustentabilidad.

Pero la noche no se cierne tan oscura y aterradora como el ecologismo no quiere hacer creer, es que aunque solapado en un lindo discurso ambientalista hay un negocio enorme en crear pánico con visiones ecológicamente apocalípticas relacionadas a la producción.

El manejo de bosque con ganadería integrada (MBGI) que se parece mucho a los viejos conocidos sistemas silvopastoriles y recientemente la idea de la ganadería regenerativa, emergen como buenas alternativas, sin ninguna duda son más amigables con el ambiente al mantener algunos componentes del ecosistema original, también son más amigables con la ganadería porque generan un mejor ambiente para la cría de ganado, no es lo mismo en zonas muy cálidas criar animales al rayo del sol que en un paisaje productivo donde tengan donde resguardarse. Eso sí, en general son permeables al fuego, pero al fuego también se lo puede manejar y controlar. Hoy es imposible pensar en una estrategia de producción y conservación sin un respectivo plan de manejo del fuego, indispensable como la estrategia de manejo del recurso hídrico en un contexto de cambio climático, ojo ¡! un plan que no se cumple obviamente no sirve para nada.

También puede ser (y no quiero ser mal pensado) que estos nuevos modelos productivos no persigan el noble fin de lograr la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios y solo sean la picaresca solución que encontraron algunos para sortear las restricciones de los ordenamientos territoriales, porque resulta y da que pensar que dentro de la zonas amarillas de los ordenamientos territoriales de bosques nativos (OTBN) que rigen por ley en todo el país no se puede desmontar, pero que casualidad en esas mismas zonas amarillas si se pueden desarrollar estrategias de manejo de bosque nativo por lo que un MBGI puede ser un desmonte encubierto y como son sensibles al fuego en poco tiempo tendríamos una pampa donde antes había un bosque. Por eso cualquier intervención sobre el bosque nativo debería ser tratada como un cambio de uso del suelo.

Como todos los temas ambientales este no es sencillo de tratar, no tiene un desarrollo lineal y normalmente terminamos en una espiral de preguntas y dudas, así es la complejidad ambiental.

Debe haber en el mundo pocos antecedentes de semejante movimiento de mamíferos herbívoros rumiantes, la trasformación del ambiente que provocaron, obviamente junto a la agricultura extensiva, han puesto en jaque la supervivencia de muchas especies autóctonas por la pérdida de ambientes naturales, hoy el enorme desafío es conseguir la coexistencia de los sistemas productivos y de los ecosistemas autóctonos.

Si pusiéramos a competir una vaca con un yaguareté casi todos apostarían por el yaguareté, algunos dirían que es una lucha desigual e injusta y que la vaca no tendría posibilidad alguna ante semejante depredador, tope de la cadena alimenticia, sin embargo hoy el ganado se cuenta por millones y los yaguaretés son apenas unos cuantos que resisten los embates de……..la migración de las vacas.

Franco Rafael Del Rosso

Licenciado en Biodiverdidad, Magister en Desarrollo Sustentable, Asesor Experto en Biodiversidad Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad.